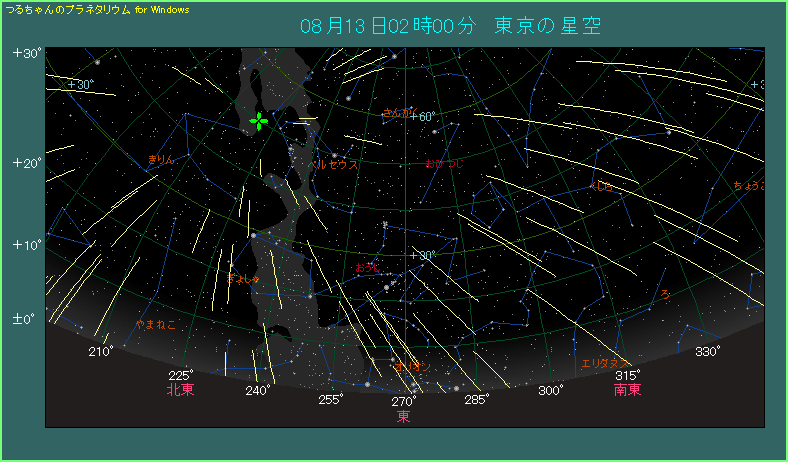

ペルセウス座流星群の出現イメージ

ペルセウス座流星群は、冬のふたご座流星群とともに年間を通して最大の流星群で、3大流星群の一角を占めます。その出現数もさることながら、明るい流星が多い上に痕を残すものもあって華やかで、とても印象に残る流星群です。さらに、天体観測するにはいい季節ということも重なって、天文ファン以外の方にもペルセウス座流星群の存在が知られるようになってきました。

夏休みやお盆休みを利用して、流星を楽しむ方が年々増加しています。七夕、さそり座、天の川などとともに、天文界で夏の風物詩といえるでしょう。さあ、皆さんもペルセウス座流星群の観測に挑戦しましょう!

※以下に出てくる星図はあくまでも流星の出現イメージです。一度にこんなにたくさん見られると勘違いしないようにしてくださいね。

ペルセウス座流星群の出現イメージ |

|

2025年ペルセウス座流星群の極大は、8月13日5時頃と予想されています。日本では日の出付近の時間帯ですから、極大時刻の条件はあまり良くありません。しかし、見やすい時間帯からあまり離れていませんので、最悪というわけではありません。

流星観測では極大時刻も気になりますが、最も重要なのは月の条件です。月があるとその光に邪魔をされて、観測できる流星の数が少なくなってしまうからです。2025年8月13日0時の月齢は18.8で、丸みを帯びた大きな月です。東京では12日の20時15分に月が昇り、翌日夜が明けるまで、ほとんど一晩中月の光にさらされます。ですから月の条件は最悪に近いものがあります。

このように、2025年のペルセウス座流星群の観測条件は、良くありません。見ごろは8月13日に日が変わってから夜明け前にかけてです。夜明けに向けて輻射点の高度が上がるとともに極大時刻も近づきますから、流星の数がどんどん増加していくでしょう。

月の影響が大きい今年は、1時間あたりに最大で30個から50個程度の出現にとどまりそうです。これは空が暗い場所でベテランの人が確認できる数ですので、街明かりで背景の夜空が明るかったり、視界をさえぎる遮蔽物があると、それだけ出現数が減ってしまいます。見通しが良くて人工の光が少ない場所を、前もって探しておきましょう。

ペルセウス座流星群は、活動期間が長いことで知られています。活動が始まるのは7月20日頃で、以降少しずつ流星数が増えていきます。そして活動が終わるのは8月20日頃です。活動期間中は高原状に出現数の多い期間が続くのが特徴です。極大日の観測条件が悪くても、その前後も多くの流星が期待できますから、あきらめないで観測してください。

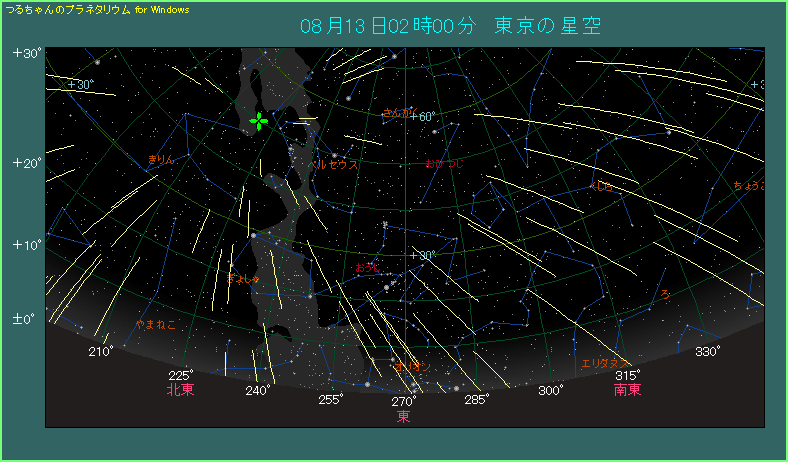

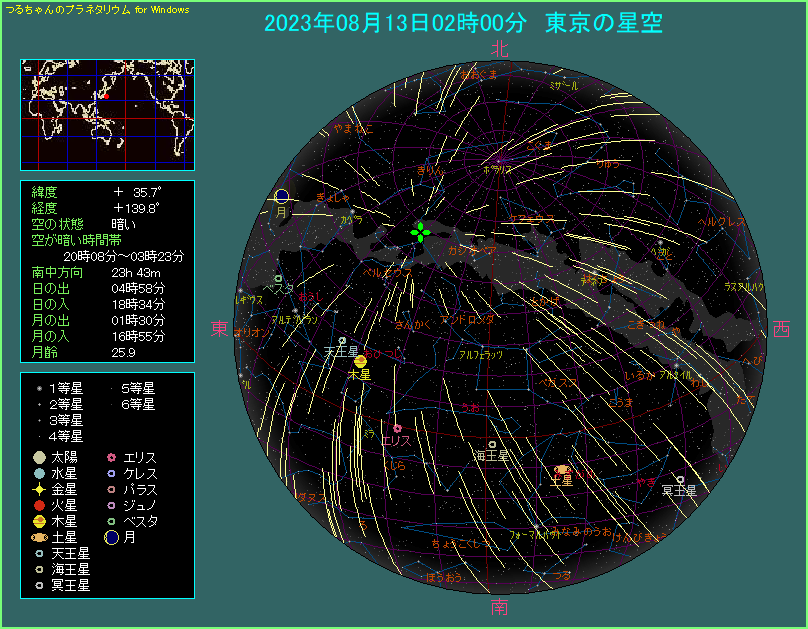

2025年8月13日2時頃の流星出現イメージ |

|

※これほど多くの流星が一度に見られるわけではありません。 |

流星は小さなチリが地球に飛び込んできた時に、大気との摩擦によって発光する現象です。ですから、いつ、どこに、どういう方向へ飛んでいくのか予想がつきません。ところが年間を通してある時期になると、特定の決まった方向から流星が飛んでくるように見えることがあります。これを流星群と呼んでおり、飛んでくる方向に見える星座の名前をとって「何々座流星群」といいます。今回はペルセウス座の方向から飛んでくるように見えるので「ペルセウス座流星群」となります。

流星群は彗星の吐き出すチリに関係していると言われています。ペルセウス座流星群の母彗星は、133年の周期で回帰するスイフト・タットル彗星(109P/Swift-Tuttle)とされています。1991年から1992年にかけて平年の2倍以上出現しましたが、これに合わせるように1992年にスイフト・タットル彗星の回帰が確認されました。

ペルセウス座流星群は比較的安定して出現する流星群です。しかしそれでも、1911年から1912年には現れなかったという記録があるかと思えば、1921年には1時間あたりに最大で250個も出現しました。また、1924年から1930年にかけては少ない出現数が続きましたが、その後はだんだんと増加して現在に至っています。

ペルセウス座流星群は流星が出現する期間が1ヶ月もあることから、流星のもととなるチリの流れの幅が母彗星の軌道から広く分散していることがわかります。また、出現数も年によるバラツキが少なく、輻射点も10度から15度もの広い範囲に広がっています。このような点からペルセウス座流星群は古い流星群ではないかと考えられています。実際1200年以上も前の文書に出現が記述されているそうです。

8月13日2時頃に東京で観測した場合、方向によるペルセウス座流星群の見え方の違いを解説したリンクを用意しました。他の地域でも見え方に大差はありませんので、イメージということで参考にしてください。

3大流星群のひとつ

ペルセウス座流星群は年間に活動する流星群の中で最も活動的な流星群のひとつです。1月のしぶんぎ座流星群、12月のふたご座流星群とともに、3大流星群の一角を占めます。ちなみに、話題が豊富なしし座流星群は出現数が年によってマチマチなので、3大流星群には含まれません。

活動期間と極大日

ペルセウス座流星群は7月20日頃から活動を始め、8月20日頃に活動を終えます。1ヶ月も活動が続くだけに、流星のもととなるチリが広い範囲に分散していると考えられています。

極大日は8月12日の明け方もしくは8月13日の明け方となり、年によって異なりますが、多くの場合は8月13日の明け方です。極大日をはずすと、観測できる流星の数は少なくなってしまいますが、もともと出現数が多いだけに、極大の日以外でも前後数日間は1時間あたりに最大で10個以上の流星を楽に観測することができます。極大日を外しても一般の方が楽しめる数少ない流星群といえます。連日観測して出現数の推移を確認してみると楽しいですし、有用な観測データとして価値があります。

時間帯

輻射点のあるペルセウス座の高度が高くなるほど流星を多く観測することができます。概ね22時以降が良いといっておきましょう。時間の経過とともに輻射点の高度が上がってくるので、明け方に近づくほど観測条件が良くなります。時間が取れない方は、2時から夜明けまでがんばってください。もちろん輻射点は20時頃でも地平線上に昇っていますから、22時以降でないと見られないわけではありません。誤解のないようにお願いします。

輻射点(放射点)

流星が飛び出してくるように見える方向は輻射点(放射点)と呼ばれます。ペルセウス座流星群の輻射点(放射点)はペルセウス座になりますが、もう少し正確に言うとカシオペア座との境界近くになります。極大日頃、東京における輻射点の高度は0時で35度、薄明開始時で60度ほどになり、明け方に近づくほど条件が良くなります。

見る方角

名前はペルセウス座流星群ですが、何もペルセウス座の中にしか流星が流れないわけではありません。全天にまんべんなく流れますので、特にどちらの方角を見なければならないということはありません。迷われる方は輻射点の見える北東の方向を眺めるのも良いでしょう。

流星の数

極大の夜のピーク時で1時間あたり50個から60個程度の流星が見られます。先にも書きましたが、ペルセウス座流星群は大きな流星群だけに、極大の日をはさんで前後数日間は1時間あたりに最大で10個以上の流星を観測することができます。

でもこれは視界が開けて空が暗い場所から流星を見慣れた人が観測した場合の話です。初心者の方は1時間あたりに最大で20個くらいを目標にがんばりましょう。しかし、都会の明るい空では1時間に1、2個見られたら上出来かもしれません。出現数は何といっても空の暗さと視界の広さがものを言います。ぜひともあなたの観測スポットへ出かけて行って観測するようにしましょう。

それから流星の見え方ですが、感覚的に言えば、ボーッと眺めていてしばらくすると、突然スッと流星が飛ぶ。そんなイメージでしょうか。言葉で表現するのは難しいですね。

速さ

ペルセウス座流星群は流れる速さが速いのが特徴です。ペルセウス座流星群の流星は59Km/秒という速い速度で地球へ飛び込んできます。これを1時間あたりになおすとザッと時速20万キロ。ちょっと想像がつきませんが、流星群としては速い方に属します。

明るい流星

明るい流星の割合が多くて見ごたえがある流星群です。1等級、2等級の流星の割合が多い上に、非常に明るい火球が飛ぶこともあり、見ていて楽しい流星群です。

痕が残る

大流星が流れると煙のようなものが見えて、経路上に薄っすらとスジが残ることが多くあります。これは痕とよばれ、ペルセウス座流星群の大きな特徴となっています。

色にも注目

ペルセウス座流星群の流星は明るいものが多く、肉眼でも色の変化が見られることがあります。緑色や赤みを帯びた色に変化することもありますから、注意してご覧になってください。

特徴を整理

ペルセウス座流星群の特徴を整理してまとめると、次のようになります。

・輻射点はペルセウス座にあり、夜半を過ぎないと高くならない

・流星数は夜半を過ぎてから明け方にかけて増える

・速度が速い(願い事は無理かも?)

・明るい流星が多くて火球も飛ぶ

・痕を残すものが多い

・色が変化することも

先にも書きましたが、流星観測をする場合はこれに適した観測場所を選ぶことが重要です。

空が暗い場所

流星をたくさん見ようと思うなら、ぜひとも空が暗い場所へ移動してください。夜間はほんのちょっとした光でも、ずいぶんと明るく感じます。都会の明るい空では明るい一部の流星だけしか見ることができず、出現数は激減してしまいます。人工の光ができるだけ届かない、空が暗い観測場所を選びましょう。

視界が開けた場所

先にも書きましたが、流星はペルセウス座だけに見えるのではなく全天に流れます。特に輻射点の高度が高くなると、流星が四方八方へ飛び散るように全天に流れます(注:連続して雨のように流れるという意味ではありません)。ですから、視界が開けた場所ほど流星をとらえる確率が高くなります。

安全な場所

夜間に勝手に私有地へ入るのは論外で、トラブルに発展する可能性もあります。そうでなくても、まわりに危険物がないか、不審者が集まるような場所ではないかなど、観測場所が安全な場所かをあらかじめ確認しておきましょう。子供さんを連れて行かれるような場合はなおさらですよ。

トイレが近くにある場所

特にお子さんや女性の場合は近くにトイレがないと困ります。日中の間に確認しておきましょう。

2010年から2040年のペルセウス座流星群の極大時刻予想と月齢を一覧表にまとめました。極大時刻の予想は太陽黄経から算出したもので、1時間以内の誤差を含みます。条件はつるちゃんの独断で、総合的に「最良」「良」「普通」「悪」の4段階で評価しました。観測計画の参考にしてください。

年 極大予想時刻 極大時刻の月齢 条件 2010年 8月13日08時 2.8 良 2011年 8月13日15時 13.5 悪 2012年 8月12日21時 24.3 普通 2013年 8月13日03時 5.8 最良 2014年 8月13日09時 17.1 悪 2015年 8月13日15時 28.2 普通 2016年 8月12日22時 9.7 良 2017年 8月13日04時 20.4 普通 2018年 8月13日10時 1.6 良 2019年 8月13日16時 12.2 悪 2020年 8月12日22時 22.8 普通 2021年 8月13日04時 4.2 最良 2022年 8月13日10時 15.3 悪 2023年 8月13日17時 26.6 普通 2024年 8月12日23時 8.1 良 2025年 8月13日05時 19.0 悪 2026年 8月13日11時 0.3 良 2027年 8月13日17時 10.9 普通 2028年 8月12日23時 21.5 悪 2029年 8月13日05時 2.8 最良 2030年 8月13時12時 13.7 悪 2031年 8月13日17時 24.8 普通 2032年 8月12日23時 6.4 最良 2033年 8月13日05時 17.5 悪 2034年 8月13日11時 28.3 普通 2035年 8月13日17時 9.6 普通 2036年 8月13日01時 20.2 悪 2037年 8月13日07時 1.5 最良 2038年 8月13日13時 12.1 悪 2039年 8月13日19時 23.1 悪 2040年 8月13日01時 4.6 最良 ※「つるちゃんのプラネタリウム フリー版」によるもので、極大予想時刻は1時間以内の誤差を含みます。

過去に当サイトで紹介した記事をペルセウス座流星群 過去の記事のページでまとめました。もしよろしければご覧ください。

![]() その他、流星群観測にあたっての注意点も参照してください。

その他、流星群観測にあたっての注意点も参照してください。

| 「つるちゃんのプラネタリウム for Javaアプレット」の中にある流星群の見え方で出現イメージをつかんでおきましょう。 ・観測地 自分の住む場所に近い場所に変更します ・図法 いろいろな図法で表示してみてください ・方向 図法によっては方向を変更できます ・流星群に日時を合わせる チェックを外すと、時刻を変更できます |

------------------------------

男:あっ、流れ星!

女:えっ、どこ? どこ? 私も見たかったナ〜。

男:今度ペルセウス座の流星群があるんだけど、たくさん流星が見えるらしいよ。いっしょに見に行かない?

女:行きた〜いっ。

つる:あの男、流れ星なんか流れてないのにウソつきよった。けしからんヤツ!

------------------------------

| このページの画像は「天文ソフトつるちゃんのプラネタリウム」のシェア版、またはフリー版を若干修正した画像を使用しています。フリー版については、当サイトトップページの「天文ソフトのダウンロードとご購入」からダウンロードしてお使いいただけます。 |