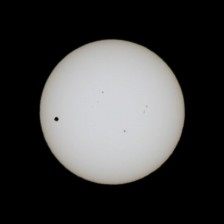

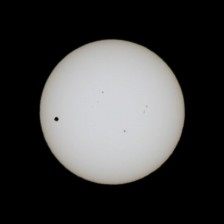

| 速報! 2012年金星太陽面通過のようす 雲が多くてスッキり見える時間は少なかったですが、太陽面通過の前半をどうにか見ることができました。 第1接触から第2接触の間は雲が厚くて全く見ることができなかったのが残念です。 |

|||

| 6月6日 7時30分頃 | 8時30分頃 | 9時30分頃 | 10時30分頃 |

|

|

|

|

| 7時30分頃、拡大 | |||

|

|||

金星が太陽面通過(日面経過)、次回は105年後 2012年6月6日

2012年6月6日は非常に珍しい金星の太陽面通過(日面経過、日面通過)が見られます。前回は2004年6月8日に見られたので8年ぶりの現象です。今回の太陽面通過は6時間半におよびますが、日本からは全国的に最初から最後まで、良い条件で観測することができます。千載一遇の機会をお見逃しなく!

| 速報! 2012年金星太陽面通過のようす 雲が多くてスッキり見える時間は少なかったですが、太陽面通過の前半をどうにか見ることができました。 第1接触から第2接触の間は雲が厚くて全く見ることができなかったのが残念です。 |

|||

| 6月6日 7時30分頃 | 8時30分頃 | 9時30分頃 | 10時30分頃 |

|

|

|

|

| 7時30分頃、拡大 | |||

|

|||

| 第3接触から第4接触にかけてのようす 読者のブン太郎さん提供 | |||

| 第3接触 | 金星が半分太陽から出た頃 | あとわずかで終了 | 第4接触の10秒前 |

|

|

|

|

珍しい金星の太陽面通過

先に8年ぶりの現象と書きましたが「8年ぶりだったらそんなに珍しくないし、千載一遇なんて大げさじゃないか」と言われるかもしれませんね。でも2004年の前となると、1882年までさかのぼらなければなりません。しかもこの時は、日本からは見ることができませんでした。日本で見られたものとしては明治7年、1874年12月9日でしたから、2004年から数えると、実に130年前の現象でした。また、2012年の次回は105年後の2117年12月11日となります。金星の太陽面通過はまさに、「世紀の天文現象」ということがおわかりいただけるでしょう。

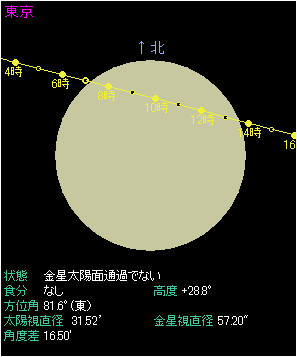

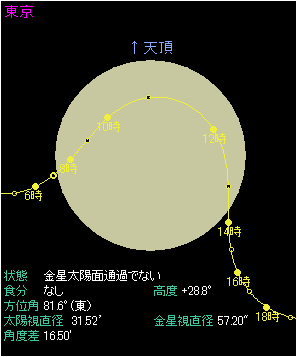

| 北を上にした場合の金星の動き(東京) | 天頂を上にした場合の金星の動き(東京) |

|

|

| 2004年に撮影された 金星の太陽面通過 |

|

| 第2接触 |

|

| 写真提供: ブン太郎さん |

金星の太陽面通過とは

金星は地球の公転軌道よりも内側を回る内惑星です。したがって地球から見た金星は、太陽からある一定の角度以上離れることはありません。金星は太陽から一定の範囲内で動き回りますが、偶然に太陽と同じ方向に見えて、太陽の表面上を通過していくことがあります。これを金星の太陽面通過とよんでいます。

金星が太陽面通過となっている間、地球から見た金星は、太陽の光が当たらない背後から観測する格好になります。したがって、黒くて丸い影が太陽の表面上を少しずつ動いていくように見えます。言ってみれば、日食中の月を観測するようなもので、月がグッと小さくなったと思っていただいて結構です。

起こる条件

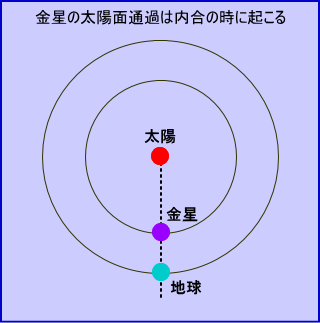

内合であること

下の模式図をご覧ください。これは地球軌道面を真上から見下ろしたものです。地球−金星−太陽が一直線に並んでいますが、このとき地球から見た金星は、太陽と同じ方向に見えるはずです。しかも金星が太陽と地球の間に入っていますから、地球から見ると太陽の上を金星が横切る可能性があります。

これはいわゆる内合とよばれる状態で、金星が太陽面通過する場合は必ず内合である必要があります。金星と地球の会合周期(内合から内合までの期間と思ってください)は583.9213日ですから、584日間隔で起こりそうに思いますが、実際はそれほど単純ではありません。

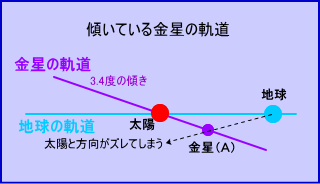

昇交点、降交点付近であること

今度は惑星の軌道を真横から見てみましょう。すると、金星の軌道面は地球の軌道面に対して3.4度だけ傾いています。このため内合であっても、金星の位置が地球の軌道面に対して上下しますから、ほとんどの場合は太陽面通過になりません。例えば下の模式図をご覧ください。金星が(A)の位置で内合になっても、地球から見た金星は太陽方向から下側へズレていますから、太陽面通過になりません。

逆に言うと、金星が地球軌道面を横切るタイミングで内合になると太陽面通過が起こります。金星の軌道が地球の軌道と交差する地点(昇交点と降交点という)が太陽と同じ方向に見えるのは12月9日と6月7日です。この前後あわせて3.5日間だけしか金星日面通過は起こらないのです。

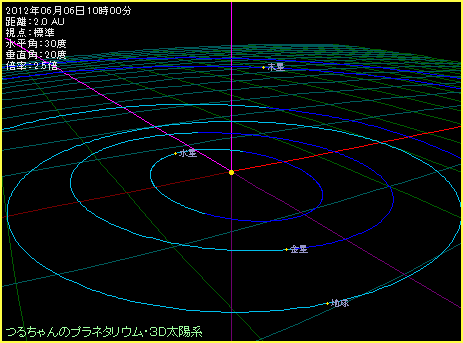

2012年6月6日の場合

下の図は2012年6月6日の太陽系の様子を描いたものです。地球と金星と太陽の位置関係に注目しましょう。地球と金星を結んだ直線の延長方向に太陽があります。3者は一直線に並んでいて、内合であることがわかります。

また金星は、軌道が水色から青色に変わる降交点上にいます。つまり、地球の軌道面をちょうど横切る地点で内合となっています。先にも書いたように、これが少しでもずれると、地球から見た金星は太陽方向からズレてしまうので、太陽面通過になりません。2012年6月6日は、まさにドンピシャリなタイミングであることがわかります。

金星の大きさ

ここで、太陽と金星を地球から見た場合の見かけ上の大きさを比較してみましょう。2012年6月6日の場合では、太陽の視直径は1891.4秒であるのに対し、金星は57.8秒です。水星の太陽面通過に比べると金星はずいぶん大きなものですが、それでも太陽の3%にしか過ぎません。ブン太郎さんが撮影された上の写真をご覧いただければ、その小ささがわかるでしょう。

金星の視直径は57.8秒ですからほぼ1分角。普通の視力の持ち主が見分けることのできる分解能は1分(=60秒)といいますから、金星は肉眼で判別できるギリギリの大きさです。日食グラスや日食メガネを使うと分解能が落ちますから、実際に肉眼で見ることができるかは微妙なところです。実際に肉眼で見ることができるか、ぜひ試してみてください。

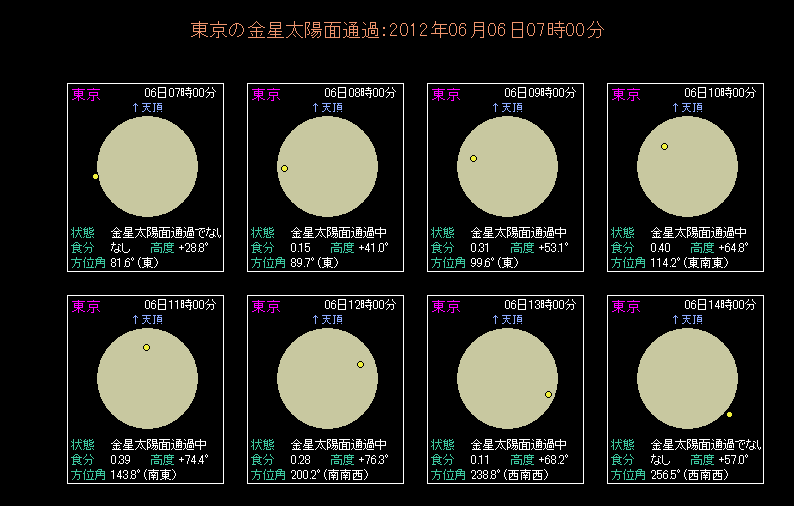

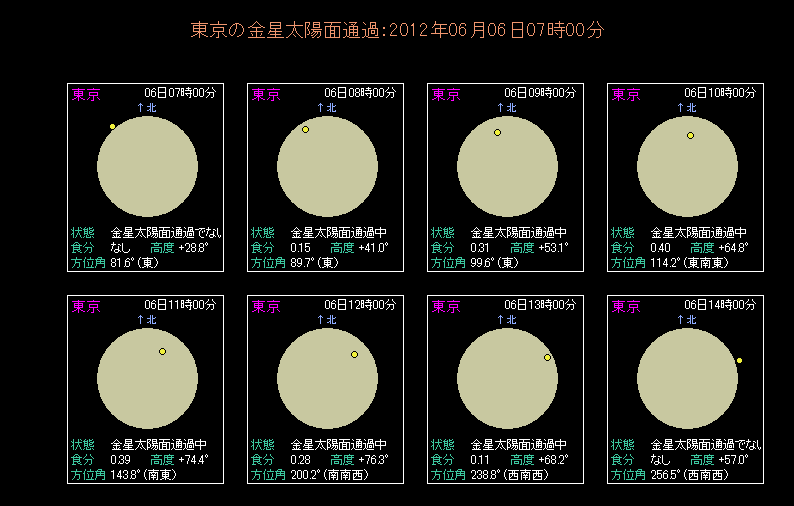

経過

2012年6月6日に起こる金星の太陽面通過は、地域によって多少の違いはありますが、全国的にほぼ同じような経過をたどります。

第1接触

金星が太陽と最初に接触する第1接触は7時10分から7時11分にかけて起こります。太陽面通過の始まりです。東京から見た場合、下の絵のうち天頂(頭の真上)を上にした図を見ると、太陽左側のやや下側から太陽に接触します。

第2接触

第1接触後は17分から18分ほどかけて、金星の一部が太陽に重なった部分食のような状態が続きます。その後、金星が太陽の内側へ完全に入り込む瞬間がやってきて、第2接触を迎えます。第2接触は日食でいえば金環日食の開始にあたります。この時の太陽高度は東京の場合で35度です。

食の最大

金星は右方向へ動きながら、少しずつ天頂に近い側へ移動していきます。太陽の中心へ最も近づくのは10時29分から10時30分台にかけてです。各地とも太陽高度が60度を超えて好条件です。太陽視半径の40%ほど内側へ入り込んだ位置までやってきますが、これ以降は太陽の中心から離れて縁の方へ移動していきます。

第3接触

第2接触から6時間ほどが経過した13時30分頃、金星はようやく太陽の端までやってきます。金星が太陽の内側から接する第3接触となり、長かった金星の太陽面通過も終わりが近づきます。第2接触や第3接触では、ブラック・ドロップ現象(black drop effect)が見られることがあります。これは、地球大気のゆらぎによって金星の形が黒いしずくのように見えるもので、正確な接触時間の測定を難しくしています。

第4接触

第3接触から17分後、金星は太陽面から完全に外側へ出て、金星の太陽面通過の全経過が終了します。第1接触から6時間半以上が経過しています。天頂を上にした場合の図を見ると、金星は太陽の右下方向へ抜けていきます。東京では終了時間が13時47分ということもあって、太陽高度は59度と、まだまだ高い状態です。

天頂を上にした場合の金星の移動(東京、60分間隔)

※データは誤差を含みますので参考程度にとどめてください。

北を上にした場合の金星の移動(東京、60分間隔)

※データは誤差を含みますので参考程度にとどめてください。

観測データ

下の表に札幌、仙台、東京、京都、高知、福岡、那覇での精密な観測データを載せておきます。

| 観測地 | 開始(第1接触) | 第2接触 | 食の最大 | 第3接触 | 終了(第4接触) | |||

| 時刻 | 高度(度) | 時刻 | 時刻 | 高度(度) | 時刻 | 時刻 | 高度(度) | |

| 札幌 | 7時10分03秒 | 33 | 7時27分37秒 | 10時29分22秒 | 66 | 13時30分25秒 | 13時47分51秒 | 55 |

| 仙台 | 7時10分36秒 | 32 | 7時28分11秒 | 10時29分31秒 | 69 | 13時30分06秒 | 13時47分32秒 | 58 |

| 東京 | 7時10分53秒 | 31 | 7時28分29秒 | 10時29分39秒 | 70 | 13時29分59秒 | 13時47分26秒 | 59 |

| 京都 | 7時10分57秒 | 28 | 7時28分34秒 | 10時29分53秒 | 68 | 13時30分14秒 | 13時47分39秒 | 63 |

| 高知 | 7時11分06秒 | 26 | 7時28分43秒 | 10時30分03秒 | 67 | 13時30分18秒 | 13時47分44秒 | 65 |

| 福岡 | 7時11分03秒 | 23 | 7時28分41秒 | 10時30分13秒 | 64 | 13時30分34秒 | 13時47分58秒 | 67 |

| 那覇 | 7時11分49秒 | 19 | 7時29分30秒 | 10時30分36秒 | 63 | 13時30分21秒 | 13時47分46秒 | 71 |

観測しよう

金星の太陽面通過の観測方法や、観測にあたっての注意点をあげておきましょう。

必ず太陽を減光!!!

当然のことですが、太陽をまともに見ると失明の危険があります。日食の場合なら木もれ日を使ったり、ピンホール(小さな穴)を使って観察する方法もありますが、太陽面通過の場合は金星の大きさが小さ過ぎて、これらの方法は使えません。肉眼で観察する場合は、太陽観察専用の日食グラスや日食メガネを必ず使用してください。2012年5月21日の金環日食の際に使用したものがあれば、それをお使いいただければ大丈夫です。

また、双眼鏡や天体望遠鏡の場合は、対物側に太陽観測用のフィルターを取り付けます。屈折式天体望遠鏡の場合は、太陽投影板を使用して観測することも可能です。ただし、機種によっては太陽投影板を取り付けられないこともありますから注意が必要です。

肉眼で観察する場合も、双眼鏡や天体望遠鏡を使って観測する場合も、日食のページで紹介した太陽を減光しようをお読みください。もしよろしければ日食グッズを買っちゃおうのページから必要な太陽観察グッズを購入してください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ホゲ: もしよろしければ購入してくださいなんて、ちょっと控えめやん。

つる: 「購入してください」だけやったら、いやらしいやろ。

ホゲ: でも、購入ページへリンクを張ること自体、いやらしいんとちゃうか?

つる: あっ、いやっ、まぁ。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−肉眼で観察

先に出てきた「金星の大きさ」のところでも書いたように、金星は角度にして1分弱の大きさです。これはおよそ60分の1度で、普通の視力の人が識別できるかできないか、ギリギリの大きさです。実際に肉眼で見られるか微妙ではありますが、実際に見ることができるか、ぜひ挑戦してみてください。

天体望遠鏡で観測

金星の見かけの大きさは水星の太陽面通過の場合と比べると大きなものですが、それでも角度にして1分に満たない程度です。ハッキリと確実に観測しようと思ったら、やはり天体望遠鏡か双眼鏡が必要と思った方がよいでしょう。金星は内合ということもあって地球へ最接近しており、天体望遠鏡を使って観測する金星像は普段よりも大きく見えます。第2接触や第3接触時に金星が黒いしずくのような形に見えるブラック・ドロップ現象が見られるかも注目してください。

金星は黒く見える

地球から見た金星は太陽を背にしているので、影の部分しか見えません。したがって小くて黒い丸型に見えます。ちょうど、日食の際に月が黒い丸型をしているのと同じことです。先に出てきた写真を参考にしてください。

移動を観測しよう

金星は少しずつ太陽の表面上を動いていきます。その速さはゆっくりとしたものですが、少し時間をおいて観測すると移動が確認できます。もしかすると、太陽黒点の上を通過するかもしれませんよ。

シミュレーションしよう

当サイト内にある「つるちゃんのプラネタリウム for Javaアプレット」の中にある日食と月食と太陽面通過を使って、金星日面通過の様子をシミュレーションしてみましょう。

・「食の種類」を金星日面通過に変更。

・「次回検索」または「前回検索」のボタンを押して、2012年の金星日面通過を表示。

※表示にはJavaアプレットが必要です。

※画面の上方向は「北」となっています。「天頂」ではありませんので実際との見え方の違いにご注意ください。

※計算結果には誤差を含みます。

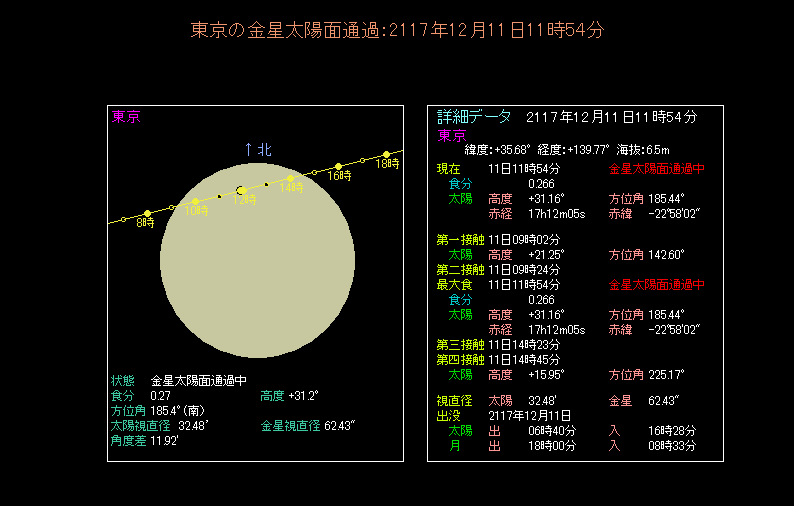

今後の太陽面通過

冒頭でも書きましたように、2012年6月6日の次に起こる金星の太陽面通過は、105年後となる2117年12月11日です。今生きている人は、ほとんど見ることができないと思ってよいくらい、遠い先の話ですね。それだけに、今回の現象が注目されるのもうなづけます。

ところで太陽面通過は水星でも起こります。こちらは金星よりも少し頻度が多くなりますが、それでも次回日本で見られるのは2032年11月13日です。こちらも20年後ですから、だいぶ先の話になってしまいます。

※時刻のデータは10分程度の誤差を含みますので参考程度にとどめてください。

太陽面通過が起こる周期

日食ではサロス周期が有名です。サロス周期は前回と同じような日食が再現される点で優秀ですが、これに相当するような周期が金星の太陽面通過にも存在します。それは、243年という周期です。243年後の内合には前回と同じような条件の金星太陽面通過が起こるのです。今年2012年と同じような太陽面通過は、2255年に起こります。

ここで、過去、未来に起こる金星の太陽面通過の年月日を調べてみましょう。日本で見ることのできないものも含めると、1874年12月9日、1882年12月6日、2004年6月8日、2012年6月6日、2117年12月11日、2125年12月8日、2247年6月11日、2255年6月9日と続きます。

1度起こるとその8年後にも起こっているのがおわかりいただけるでしょうか。地球と金星の会合周期は583.92日ですが、この5倍である2919.6日が地球の公転周期の8倍となる2921.9日に近い値となっています。このことから、8年後にもう一度、金星の太陽面通過が起こるのです。でもこれは1回限りで、さらに8年後は太陽面を通過することはありません。

![]() 関連記事

関連記事

2012年6月6日 金星の日面通過 ※将来の天文現象で紹介しているページ

東京の太陽面通過

2004年6月8日 金星が日面通過

※このページの画像は、「つるちゃんのプラネタリウム シェア版」を少し修正した画像を使用しています。